Chapter 17 :

Unpredictable

Man

******

Violette:

AKU

duduk di sebelah

Nathan. Nathan terbaring di ruang tamu rumah Paman Locardo.

Aku gemetar. Lidahku kelu. Aku

ingin bicara, tetapi suaraku tidak keluar.

Nathan benar-benar tak sadarkan

diri sejak masuk ke mobil polisi. Aku tak tahu apa tujuan Justin sebelumnya.

Dia menyuruhku untuk masuk ke mobil polisi bersama Nathan.

Tadi, saat kami turun dari mobil

polisi, Paman dan Bibi Locardo menyambut kami dengan panik. Aku langsung

membantu para polisi untuk membaringkan Nathan di ruang tamu. Paman Locardo ternyata

sudah memanggil ambulans dan beberapa dokter. Para dokter itu mengobati Nathan

di rumah (karena jarak ke rumah sakit lebih jauh daripada ke rumah Paman

Locardo). Semuanya khawatir dan panik. Selama Nathan diobati, Bibi Locardo

memberiku minum dan menyelimutiku, mencoba untuk menenangkanku, padahal aku tak

bisa tenang sama sekali. Aku khawatir sekali pada Nathan; aku tak selera melakukan

apa pun, termasuk beristirahat.

Saat Nathan sudah selesai diobati,

para dokter dan polisi itu pun pergi. Nathan sudah bersih dan sudah berganti

pakaian. Dia juga sudah dibaringkan di salah satu kamar tamu rumah Paman

Locardo. Aku duduk di samping Nathan.

Kupandangi Nathan lekat-lekat.

Kupegang tangannya yang terasa dingin itu, lalu kucium keningnya.

Air mataku jatuh begitu saja.

Dia terlihat sangat kurus.

Rambutnya panjang. Pipinya cekung.

Apa saja yang telah menimpamu,

Paman? Apa yang mereka lakukan padamu? Apakah kau banyak merasakan sakit?

Maafkan aku…

Aku ingin Nathan bangun...dan

melihatku di sini bersamanya. Aku akan menuruti apa pun kemauannya.

"Paman...aku di sini. Cepat

sembuh, ya?" Aku menangis terisak-isak. Aku menunduk, lalu menempelkan

jemari tangan Nathan di dahiku. "I'm sorry... I'm sorry..."

Aku sangat bersyukur karena telah

menyelamatkannya. Aku ingin dia tahu bahwa aku sangat mengkhawatirkannya. Aku

juga ingin bercerita...tentang betapa sulitnya hari-hari yang kulalui tanpanya.

Aku serasa kehilangan tonggak hidupku ketika dia menghilang. Aku ingin mengadu

tentang semuanya...tentang apa yang kulakukan selama ini...tentang aku yang

menikah tanpa dia...

Semuanya...

"Paman, aku sudah menikah. Aku

minta maaf... Maaf karena kau tidak menyaksikannya saat itu…dan tidak bisa

menjadi waliku. Aku merindukanmu. Aku sudah punya suami,

Paman. You know what? Aku menikah dengan Justin, Paman. Kau pasti kaget,

‘kan?"

Aku menangis lagi. Kugenggam jemari

Nathan dengan erat. Aku takkan membiarkan siapa pun mengambilnya lagi dariku.

Tiba-tiba, pintu kamar tamu itu terbuka.

Aku melihat Bibi Locardo masuk dan menghampiriku. Dia memelukku sejenak, lalu mengusap

punggungku dengan lembut.

"Dia pasti bangun besok.

Bersabarlah..." ujar Bibi Locardo. Aku menarik napasku dan mengangguk

pelan.

"Ya...dia pasti bangun,

Bibi." Aku mengangguk dengan yakin. Aku tersenyum pada Bibi Locardo dan

dia mulai mengusap kepalaku.

"Tidurlah. Justin mungkin

sebentar lagi akan pulang," katanya. Ia lalu berjalan ke ujung ruangan

untuk mematikan sakelar. Setelah itu, dia kembali menatapku. "Kau mau

tidur di mana, Vio?"

Aku melihat sosoknya di kegelapan

dan menjawab, "Kurasa aku akan tidur di sini saja, Bibi."

Dia mengangguk. "Baiklah. Kuat-kuat,

ya. Kau harus percaya bahwa Nathan akan sembuh dan kembali beraktivitas seperti

biasa."

Bibi Locardo menghampiriku lagi dan

mencium keningku singkat.

Aku lantas mengangguk dan tersenyum

lembut padanya. Dia mengusap bahuku dengan pelan, kemudian melangkah ke pintu

kamar.

"Good night, Sweetheart," ujarnya. Dia keluar setelah mendengar

jawabanku, lalu dia menutup pintu itu.

Kamar ini kembali terasa sunyi.

Nyaris sepanjang malam, aku menatap Nathan, membenarkan selimutnya, dan berdoa untuk

kesembuhannya. Namun, pada akhirnya, aku tertidur.

******

Pagi ini, aku terbangun di samping

Nathan.

Nathan belum bangun. Aku pun

membenarkan selimutnya, lalu mengikat rambutku dan mencuci muka. Begitu keluar

dari kamar, aku pergi ke dapur dan menemukan Bibi Locardo di sana. Aku akhirnya

membantunya untuk menyiapkan sarapan.

Aku belum melihat Justin. Aku

khawatir, tetapi Paman dan Bibi Locardo berusaha untuk menenangkanku dengan

mengatakan bahwa Justin mungkin sedang ada urusan.

Masalahnya, Justin tidak cerita

‘urusan’ apa yang sedang dia selesaikan.

Setelah sarapan bersama, Paman

Locardo pun pergi bekerja. Aku bergegas mandi.

Setelah mandi, aku mendengar dari

Bibi Locardo bahwa ponselku—yang tertinggal di kamar Nathan—berbunyi. Aku

langsung berlari ke sana, berharap bahwa itu adalah Justin, tetapi setelah aku

sampai di sana, aku menatap layar ponselku dan ternyata itu bukan Justin. Itu adalah

nomor yang tak kukenal.

Aku pun mengangkat panggilan

telepon itu.

"Halo?" kataku. Dahiku

berkerut.

"Selamat pagi, Ibu. Apakah

Anda Mrs. Alexander?”

“Iya. Ada apa, ya?” jawabku. Aku

merasa aneh.

“Baik, Bu. Kami dari Bellevue

Hospital. Kami ingin memberitahukan pada Anda bahwa Mr. Alexander, Tuan Justin

Alexander, mengalami kecelakaan mobil pada dini hari ini. Kami baru saja

mendapatkan kontak kerabatnya dan langsung menghubungi Anda. Kondisi Tuan

Justin saat ini—"

Ponselku terjatuh ke lantai.

Napasku tiba-tiba sesak. Tanganku

bergetar. Jantungku serasa berhenti berdetak.

Merasa linglung, aku langsung

berlari ke luar. Bibi Locardo menanyaiku ‘ada apa’ dan aku hanya bisa menjawab

'Justin kecelakaan tadi malam.’ dengan panik. Aku hampir menangis. Bibi Locardo

terkejut bukan main; dia langsung menghubungi Paman Locardo.

Secepat kilat, mobil Paman Locardo

sudah ada di teras dan dengan panik kami semua naik mobil itu. Evan juga

terlihat pucat. Kami meninggalkan Nathan di rumah bersama para asisten

rumah tangga yang bekerja di sana.

"Paman, Bibi, nanti biar aku

saja yang menjaga Justin ketika kalian pulang ke rumah. Kumohon tolong aku,

tolong jaga Pamanku..." pintaku. Awalnya, mereka agak kaget, tetapi pada

akhirnya mereka mengangguk.

"Baiklah. Jaga Justin

baik-baik, ya,” ujar Paman Locardo dengan tegas. Dia menyetujuiku.

Aku mengangguk. “Baik, Paman.”

Setelah sampai di rumah sakit, kami

langsung menanyai resepsionis. Begitu diberitahu di mana ruangan Justin, tanpa

membuang waktu lagi, kami langsung ke sana.

Paman Locardo membuka pintu ruangan

Justin dan aroma segar dari ruangan itu langsung tercium. Aku langsung berlari dan

berdiri di samping ranjang Justin. Dia memiliki luka yang sudah diperban di

kepala dan lengannya. Dia sadar; dia melihatku datang. Agaknya,

dia sudah baik-baik saja, tetapi wajahnya tidak segar. Dia sedikit pucat.

"Apa yang terjadi, Justin?"

tanya Bibi Locardo dengan panik. Bibi Locardo menangis dan memegangi lengan

Justin. Evan memeluk dada Justin meskipun tahu tangan kecilnya takkan sampai.

Paman Locardo menghela napas.

"Kau tak pernah memikirkan dirimu sendiri saat bertindak, Justin, apa kau

sudah gila? Kalau kau mati bagaimana?!”

Justin menatap Paman Locardo dan

jakunnya terlihat naik turun.

"Lihat? Kau bahkan masih

menegakkan sifat dinginmu itu padaku di saat seperti ini! Sekarang, lihat. Kau

sedang sakit, tetapi masih juga keras kepala?!!!" teriak Paman Locardo.

Aku hanya menunduk. Nyatanya, aku

mengakui bahwa Justin memang keras kepala. Paman Locardo benar.

"I'm fine. Aku hanya tak mau menceritakannya

padamu karena kau pasti akan melarangku." Justin akhirnya menjawab,

suaranya terdengar serak.

“…Melarangmu?" tanya Paman

Locardo. Alisnya menyatu.

"Hm. Karena aku tahu kalau kau

begitu protektif,” ujar Justin. Dia memalingkan wajahnya. Satu kalimat itu

berhasil membuat Paman Locardo terdiam. Meskipun tidak gamblang, tetapi dari kata-kata

itu, semua orang bisa menyimpulkan bahwa: Justin memperhatikan Locardo.

Justin tahu sifat Locardo. Mungkin...Justin mulai melepas kebenciannya

kepada Paman Locardo sedikit demi sedikit.

Mataku membeliak ketika melihat

setitik air mata jatuh ke pipi Paman Locardo.

Paman Locardo menggeleng, lalu menghela

napas. Dia pun menarik Bibi Locardo.

"Ayo, kita serahkan ini kepada

Violette. Kita harus menjaga Mr. Morgan," ujar Paman Locardo. Bibi Locardo

lantas menatapku sejenak. Matanya lalu meneliti Justin dan ia akhirnya

mengangguk.

"Okay," katanya. Dia mulai menarik Evan.

"Kami pulang dulu, ya, Violette. Jaga Justin, oke?”

Aku mengangguk.

"Ya, Bibi. Terima kasih."

Aku tersenyum pada mereka. Mereka berdua mengangguk, lalu mulai meninggalkan

ruangan.

Aku pun menghela napas.

Kutatap Justin dengan tatapan sendu.

Dia masih diam. Aku menghampiri sebuah kursi yang ada di sudut ruangan dan

ketika aku baru saja mau menyeretnya, tiba-tiba suara dinginnya terdengar.

"Kau pucat."

Mendadak darahku serasa mendidih.

Aku langsung berbalik, kuentakkan

kakiku saat menghampiri ranjangnya. Aku memelototinya.

"KAU SENDIRI?! APA YANG KAU

LAKUKAN DI SINI? Kau seribu kali lebih pucat dariku!!! Ke mana kau pergi tadi

malam?!!! Apa kau gila, Pak Genius?!!!" teriakku. Namun, dia

hanya mengangkat sebelah alisnya.

"Jadi, begitu caramu

memperlakukan suamimu yang sedang sakit? Seharusnya kau memanjakanku,"

jawabnya enteng.

Aku menganga; aku langsung berkacak

pinggang di depannya.

"Well, fine, suamiku yang sedang sakit, sekarang

dengarkan aku!!! APA KAU TAHU SEBERAPA KHAWATIR KAMI SEMUA? CEPAT KATAKAN

PADAKU HAL GILA APA YANG KAU LAKUKAN SEMALAM!!!"

"Tenanglah, Nona," ujarnya

datar. Sialnya, pipiku sempat memerah saat mendengar panggilan itu. Namun, aku

kembali memfokuskan pendengaranku karena aku tahu dia akan menjelaskan sesuatu.

Dia menatapku dengan saksama. Parahnya,

hatiku masih sempat bergetar saat melihat matanya. Mata indahnya itu selalu

bisa menghipnotis semua orang.

"Elika ada di ruang sebelah,"

katanya.

Aku terperanjat. Justin lalu

melanjutkan, "Dia dijaga oleh beberapa polisi. Saat dia terbangun nanti,

mungkin dia akan langsung dibawa ke kantor polisi."

Aku mengangguk pelan, menunggu

lanjutan ceritanya.

Justin mulai menghela napas.

"Semalam aku mengejarnya. Aku mengambil alih kemudinya…dan kau pasti tahu

apa kelanjutannya."

Oh, aku tahu. Hal seperti ini sudah

sering dia lakukan ketika di Red Lion. Itu memang nekat bukan main. Namun, yang

dihadapinya itu adalah Elika, wanita yang sejujurnya hanya bermodalkan cinta.

Aku mengangguk. "Baik. Jadi,

kau sudah merencanakan itu sejak awal?"

Dia mengangguk.

Aku menarik napas dalam-dalam, lalu

langsung kembali memelototinya. "Jadi, sekarang kau tahu apa

kesalahanmu?!"

Dia malah mengernyitkan dahi.

Sialan.

"KAU MENCOBA UNTUK BUNUH

DIRI, SIR!!" teriakku. Matanya menyipit saat mendengar

ucapanku.

"Aku tidak bunuh diri,

Violette."

"KAU BUNUH DIRI!!"

"Tidak."

"JUSTIN!!!" teriakku

frustrasi. Akan tetapi, mataku membelalak ketika tiba-tiba tubuhku ditarik

dengan secepat kilat. Aku tak sempat melawan. Saat tersadar, aku sudah duduk

menyamping di atas pangkuan Justin; Justin menggenggam tanganku dan matanya

menatapku dalam. Dia memenjarakanku dengan tatapannya. Aku belum bisa mencerna

apa yang sedang terjadi.

"Kau selalu berisik

tiap kali aku melihatmu," bisiknya.

Aku kontan meneguk ludahku. Kulihat

ada kilat jenaka di bola mata Justin. Napasku spontan tertahan di tenggorokan.

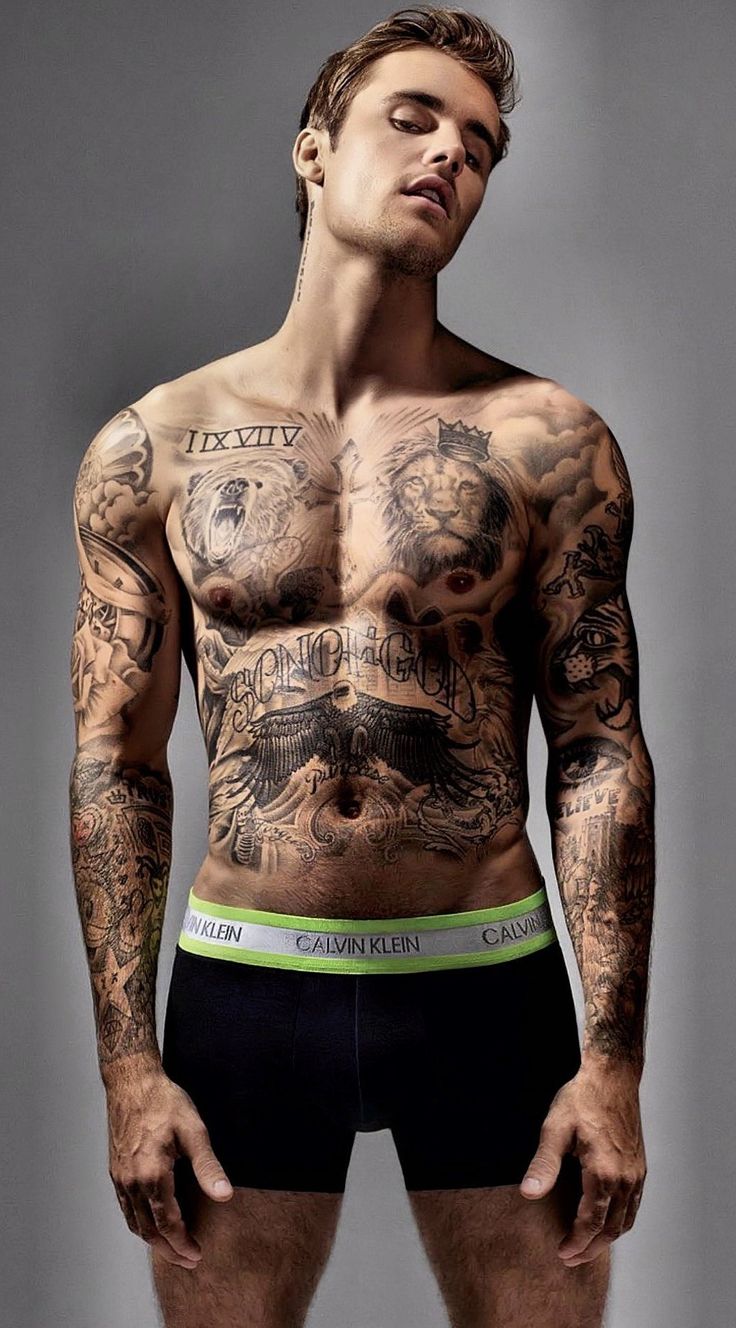

Dia…

…tampan sekali.

Aku tak pernah menyangka bahwa

dialah yang akan menjadi suamiku. Dahulu, sempat kusangka kalau dia akan

bersama Hillda (entah bagaimana caranya), tetapi takdir berkata lain. Dia

sekarang berada di depanku, menatapku sambil tersenyum miring, dan tangannya mulai

beralih memegang pinggangku dengan lembut.

Jantungku berdebar-debar ketika dia

menyentuhku seperti itu.

Pelan-pelan, dia mendekatkan

wajahnya ke wajahku. Aku sontak menunduk dan menutup mata; kulit wajahnya yang

lembut serta napasnya yang hangat itu sudah menyentuh area wajahku.

Situasi ini membuat tubuhku jadi

sedikit gemetar. Justin meremas pinggangku…dan jempolnya mengusap pelan area

itu. Aku nyaris kehilangan akal sehatku sampai akhirnya aku mendengar suara

ketukan di pintu.

Ada beberapa suara ketukan sepatu

yang masuk ke ruangan dan aku terperanjat. Aku spontan mendorong Justin dan

menatap ke samping. Mataku membelalak saat mendapati dua perawat yang terdiam

di sana sambil melihat kami. Aku mengernyitkan dahi; aku agak heran mengapa

mereka terdiam di sana. Ada apa?

Aku refleks memandangi diriku sendiri

dan Justin…lalu aku tersadar.

Posisi kami!!

Aku melihat ke arah dua perawat itu

lagi. Mereka berdua tanpa sadar menjatuhkan catatan mereka, lalu langsung

menaruh kedua tangan mereka di pipi. Mereka mulai senyum-senyum, kesengsem

sendiri.

"Duh, mesranya..." ujar

salah satu dari mereka. Perawat yang satu lagi mengangguk cepat, menyetujui

perkataan temannya. Mereka berdua terus memandangi kami dan aku yakin kalau pipiku

telah memerah seperti kepiting rebus karena wajahku panas sekali. Rasanya

seperti sedang dibakar!!

Akan tetapi, tiba-tiba Justin

bergerak. Dia membenarkan posisi dudukku di atas tubuhnya.

Para perawat itu berteriak

histeris, mata mereka berbinar-binar saat menatap Justin melakukan itu. Aku

kontan menoleh kepada Justin.

Dahiku berkerut saat mendapati Justin

justru tersenyum pada kedua perawat itu.

"Ada apa, Suster?” tanya

Justin. Para perawat itu tersentak, lalu spontan mengambil catatan mereka yang

terjatuh. Setelah itu, sambil senyum-senyum sendiri, mereka mulai melihat

catatan mereka.

Aku mencoba untuk bangkit dari

pangkuan Justin, tetapi tangan Justin langsung mencengkeram pinggangku

kalau aku bergerak sedikit saja.

Aku pun akhirnya menyerah dan hanya

bisa menunduk. Aduh, aku malu sekali! Kami sedang berada di rumah sakit, bukan

di rumah kami sendiri!!

Salah satu dari perawat itu lalu

berkata, "Umm... Mr. Alexander sudah diperbolehkan pulang hari ini. Dokter

akan berkunjung sebentar lagi untuk memastikan kondisi Mr. Alexander."

Justin mengangguk.

Aku langsung menghela napas lega.

Syukurlah, Tuhan.

Kedua perawat itu lalu pamit dan keluar

ruangan sambil senyum-senyum. Mereka salah tingkah dan mulai menyikut satu sama

lain. Aku mendengar mereka berbisik, 'Tampan sekali!' saat

mereka ke luar.

Yah, semua orang yang matanya normal

pasti akan bilang begitu. Soalnya, pria yang ada di dekatku ini memang gantengnya

tidak masuk akal.

Aku mengedikkan bahu. Namun,

tiba-tiba aku teringat sesuatu.

Posisi kami!!

Mataku memelotot; aku langsung

menghadap ke arah Justin. "Aku mau turun! Apa yang kau lakukan?!!"

"Hmm…? Kupikir kau betah duduk

di pangkuanku," ujar Justin sembari tersenyum miring. Mataku membulat.

"Aku mau turun!!"

teriakku. Aku memberontak, tetapi dia menarikku kembali.

"Apa sebaiknya kita lanjutkan saja

yang tadi?" ujarnya lirih.

Aku yakin aku benar-benar menganga.

Aku kembali berteriak kencang. Sayangnya, ini adalah ruang VIP yang kedap

suara.

Siaaaal!

******

Kami sudah sampai di rumah Paman

Locardo.

Aku ingin mengemudi, tetapi Justin bilang

dia bisa melakukannya. Dengan menyebalkannya, dia bilang dia tidak sakit. Hanya

memar sedikit, katanya. Aku jadi tak punya pilihan lain selain melihatnya

dari samping. Aku jadi selalu khawatir padanya dan aku jadi curiga. Apakah aku

sekarang jadi tergila-gila padanya? Atau…apakah aku terlalu mencintainya? Demi Neptunus,

aku tak mengerti. Namun, di sisi lain, tiap kali berhadapan dengannya, aku bisa

emosi tingkat dewa.

Saat kami baru masuk ke rumah dan melewati

ruang tamu yang superlebar itu, suara Paman Locardo menghentikan langkah kami.

Paman Locardo menatap Justin dengan tajam.

"Aku sudah mendengar tentang

Red Lion dari Mr. Morgan saat dia sadar tadi. Kau benar-benar tak menceritakan

apa pun padaku soal Red Lion."

Mataku membeliak. Sementara itu, Justin

mengernyitkan dahinya.

Kulihat Justin mulai berjalan pelan

menghampiri Paman Locardo yang sedang duduk di sofa ruang tamu dan aku pun kontan

mengikutinya. Ternyata, Nathan sudah bangun. Dia duduk di seberang Paman

Locardo. Melihat itu, aku langsung berlari menghampirinya.

Aku duduk di samping Nathan. Air

mataku jatuh begitu saja. Nathan pun menatapku dengan lembut, tubuhnya agak

bergetar karena dia mulai menangis.

Nathan mengelus pipiku dengan

tangan kurusnya. Aku menangis kencang dan langsung memeluknya.

Nathan membalas pelukanku, lalu mengusap

bagian belakang kepalaku.

"Violette..." bisiknya di

sela tangisnya. "Kau baik-baik saja, hm?"

Air mataku jatuh semakin deras.

"Aku baik-baik saja, Paman...

Aku baik-baik saja…" bisikku, bibirku bergetar.

Nathan mengecup kepalaku singkat. "Kau

sudah menikah, hmm? Selamat, ya... Selamat. Aku menyayangimu..."

Aku mengangguk. Aku tak mampu berbicara

apa pun lagi. Hanya bisa berterima kasih pada Tuhan dalam hati karena telah mempertemukanku

lagi dengan Pamanku.

Ketika pelukan kami terlepas, aku

mengusap air mataku dan menatap Nathan dengan penuh haru. Kulihat

pandangan Nathan mulai beralih pada Justin yang duduk di sisi kanannya—aku duduk

di sisi kirinya—dan tatapannya begitu lembut.

Mereka saling memeluk. Nathan mengusap

punggung Justin…dan Justin juga melakukan hal yang sama.

"Ternyata, apa yang ada di

dalam pikiranku itu benar..." Nathan berbisik. "Kalian benar-benar ditakdirkan

untuk bersama. Jaga Violette untukku, Justin."

Justin tersenyum. Setelah itu,

Nathan pun melanjutkan, "Violette ini keras kepala. Dia juga cerewet,

tetapi aku ingin kau menjaganya..." ujar Nathan. Aku tertawa renyah meski

aku tahu kalau dia sedang menghinaku.

Justin tertawa pelan. "Aku

tahu, Paman. Aku akan menjaga Violette dengan baik."

Ada jenaka yang terkandung di suara

Justin. Setelah mengatakan itu, Justin tertawa bersama Nathan. Mereka lalu

berpelukan. Setelah pelukan mereka terlepas, Justin langsung menoleh kepada Paman

Locardo.

Justin menatap Locardo dengan

sungguh-sungguh. Pria itu lalu berkata, "Tentang Red Lion...maafkan

aku."

Paman Locardo menunduk. Pria itu menghela

napas, lalu mengangguk.

"Sekarang jelaskan padaku. Aku

memang sudah dengar soal itu dari Mr. Morgan, termasuk tentang Violette yang

juga berasal dari organisasi yang sama. Namun, aku ingin mendengarnya dari

mulutmu langsung,” ujar Paman Locardo dengan tegas.

Mataku melebar.

Aku melihat Justin yang mulai

sedikit menunduk. Dia bernapas samar, lalu menjawab.

"Kau tahu kalau orangtuaku meninggal

karena kecelakaan. ‘kan? Mereka sudah tinggal di Perancis selama setahun lebih,

tetapi tiba-tiba truk Ayah yang membawa kami saat itu kecelakaan. Aku tak kenal

siapa-siapa di sana karena semua keluarga yang kutahu hanya ada di New York.

Itu pun, aku tak pernah bertemu dengan mereka. Keluargaku belum pernah

membawaku ke New York. Aku kehilangan kedua orangtuaku dan aku tak tahu harus

menghubungi siapa. Keluarga kami saat itu benar-benar miskin. Truk itulah

satu-satunya yang barang berharga kami. Anak kecil yang selamat dari kecelakaan

besar… Bukankah aku beruntung?” Justin memberi jeda sejenak.

“Brian adalah Ketua Red Lion yang

kebetulan menyelamatkanku. Dia merawatku bersama anak-anak lainnya, lalu

mengajak kami untuk bergabung di organisasi yang dia buat, yakni Red Lion. Pada

dasarnya, Red Lion hanyalah sekumpulan pencuri, tetapi Brian melakukan banyak

hal agar kekuatan kami besar. Red Lion sudah dianggap seperti teroris. Violette

adalah satu-satunya anggota perempuan di Red Lion dan dia akhirnya ditugaskan

untuk menjadi rekanku. Brian menunjukku untuk menjadi tangan kanannya.

Akan tetapi, tiba-tiba saja…aku

terlibat cinta. Aku terlibat hubungan terlarang," Justin menggeleng,

dahinya berkerut saat mengingat itu. "Parahnya, wanita itu adalah

Hillda, istri dari seorang pengusaha terkenal di Perancis yang bernama

Martinous Hoult. Akibat perselingkuhan istrinya denganku, dia pun mengincarku.

Untuk mengincarku, dia pasti akan mengincar Red Lion terlebih dahulu.

Aku tak mau Red Lion mati di tangan

mereka. Daripada semua itu terjadi, lebih baik kuakhiri Red Lion. Lagi pula, Red

Lion adalah organisasi yang tidak benar. Aku pun mengakhiri organisasi itu

bersama Violette karena Violette adalah orang yang paling kupercaya. Kami

sudah lama berteman dan…kami memang paling dekat dengan satu sama lain. Tidak

ada lagi peperangan, tidak ada lagi teroris, semuanya tertutupi seolah-olah

kami semua mati dibom. Aku memanipulasi segalanya. Jadi, semua tentang Red Lion

betul-betul hilang ditelan bumi dan aku menyelamatkan diriku bersama Violette.

Meskipun sulit, akhirnya kami

berbaikan dengan Martinous Hoult. Aku memutuskan hubunganku dengan Hillda, lalu

pergi ke New York bersama Violette. Seluruh media memberitahukan bahwa Red Lion

telah musnah, jadi semua orang akan berpikir seperti itu. Setidaknya takkan ada

yang mencari ataupun mencurigai kami. Lagi pula, wajah kami memang tak terlalu

dikenali oleh polisi saat di Red Lion karena kami selalu berhati-hati.

Setelah itu, aku pun bertemu

denganmu," kata Justin. Ia menatap Locardo dan Locardo mengangguk. Ia pun

melanjutkan, "Selama dua tahun lebih, aku tak pernah bertemu dengan

Violette lagi. Namun, tiba-tiba, aku berjumpa dengannya yang sudah bekerja di

perusahaanku. Ternyata, dia juga tinggal dengan pamannya. Aku menjadikannya executive

assistant-ku, lalu tiba-tiba pamannya diculik. Pelakunya adalah seorang

manager yang pernah jadi rekan seks-ku saat aku baru tinggal bersamamu.

Saat itu…aku masih tidak stabil, ‘kan?”

Locardo kembali mengangguk,

mengiyakan Justin.

Justin lantas melanjutkan, “Namanya

adalah Elika. Elika tahu tentang Red Lion. Ternyata, dia menemukan salah satu

anak buah Martin yang diperintah untuk menyerangku di pertempuran itu. Waktu

itu, aku mengebom mereka semua, tetapi ternyata ada yang lolos. Dialah orangnya.

Dia bernama Welton. Welton dendam pada Red Lion karena telah mengambil

teman-temannya dan menghancurkan hidupnya.

Karena Elika ingin menjauhkan

Violette dariku, dia pun berkata pada Welton bahwa masih ada satu anggota Red

Lion yang tersisa, yaitu Violette. Mereka lantas bekerja sama dan menyekap

Nathan. Semalam, aku berhasil menangkap Welton, dan akhirnya Welton tahu bahwa

Red Lion yang tersisa bukan hanya Violette. Justru akulah pelaku yang

dia cari.”

“Apa sekarang dia sudah dibawa oleh

polisi?” tanya Paman Locardo.

“Hm.” Justin mengangguk. “Selain

itu, tadi malam…aku tidak pulang karena mengejar Elika. Aku tahu kalau dia

pasti akan melaporkan keberadaan Red Lion di New York. Namun, aku berhasil

membungkamnya dengan kecelakaan itu. Sekarang, kita harus menunggu apakah dia

akan meninggal di rumah sakit atau berhasil hidup dan

dipenjara. Dia tadi ada di rumah sakit yang sama denganku."

Justin bercerita sebanyak itu

dan kami semua mendengarkan dengan saksama. Ada sedikit—sangat sedikit—hal yang

tak kutahu dan sekarang aku jadi mengetahuinya.

Paman Locardo mengembuskan napasnya

kuat, lalu menggeleng. Dia pun menatap Justin dengan intens.

Auranya terasa begitu menekan

ketika ia berbicara dengan tegas. Ia mulai mengancam Justin. "Jangan

ulangi apa yang semalam kau lakukan. Mulai sekarang, karena aku sudah tahu

semuanya, kalian akan kujaga dengan lebih ketat. Jangan membuatku khawatir

lagi. Akan kuperintahkan banyak orang untuk menjaga lingkungan rumah kalian.

Tutupi semua tentang Red Lion dengan baik. Lupakanlah masa lalu kalian itu."

Sejak Justin menjadi pemimpin

Alexander Enterprises Holdings, Inc., Paman Locardo membeli perusahaan lain.

Aku hanya menunduk karena tak bisa

mengatakan apa pun. Paman Locardo berhak melakukan semua itu setelah kekacauan

ini. Dia juga hanyalah seorang paman yang khawatir pada keponakannya.

"Aku bisa melakukannya sendiri.

Aku lebih tahu apa yang harus kulakukan, Paman," jawab

Justin dengan tenang.

Sebentar.

‘Paman’?!!

Justin memanggil Paman Locardo

dengan sebutan ‘Paman’?!!!!

Mata kami semua membelalak. Oh,

Tuhan, akhirnya!!!!

Aku tersenyum penuh haru; aku hampir

menangis. Akhirnya, otak Justin sedikit lebih waras. Aku senang sekali melihat

perkembangan hubungan mereka.

******

Aku masuk ke kamar. Hari ini,

Justin memutuskan untuk menginap di rumah Paman Locardo. Lagi pula, Paman dan

Bibi Locardo memang memaksa kami untuk tinggal, apalagi Nathan juga ada di

sini. Paman dan Bibi Locardo menyiapkan satu kamar khusus untukku dan Justin.

Aku masuk ke kamar karena ingin

melihat ponselku. Ponselku berbunyi, pertanda ada sebuah pesan yang masuk. Ketika

kulihat layar ponselku, ternyata itu cuma pesan dari operator. Aku menganga dan

kontan mendengkus kesal. Apa-apaan! Aku tadi berlari dari dapur hanya karena

pesan itu, padahal aku sedang membantu Bibi memasak makan malam.

"Sedang apa?"

Mataku melebar. Aku kenal suara

itu.

Aku mulai berbalik dan melihat

Justin yang sudah bersandar di kosen pintu; dia memandangiku dengan lekat. Aku

mengedipkan mataku dua kali—agak kaget karena aku sama sekali tak mendengar langkah

kakinya—lalu menjilat bibirku. "Oh. Tadi ada pesan."

Justin berdiri tegap, lalu berjalan

ke arahku. Pandangan matanya masih tidak berubah. Melihatnya berjalan ke arahku

dengan tatapan seperti itu…membuatku tanpa sadar meneguk ludah. Aku merasa

begitu terintimidasi, ciut, seperti tikus yang sedang didekati

pelan-pelan oleh kucing.

Setahuku, tadi dia sedang bersama

Paman Locardo. Mengapa tiba-tiba dia ada di sini?

"Pesan dari siapa?"

tanyanya dengan suara dingin. Aku tersentak.

Entah mengapa, aku jadi gugup. Akan

tetapi, aku berusaha untuk menormalkan ekspresiku, soalnya aku tahu bahwa

Justin tidak sedang marah padaku.

"Dari operator. Aku sudah

susah payah ke sini," keluhku. Aku mengedikkan bahu.

Dia berhenti tepat di hadapanku.

Tatapannya seolah-olah bisa menembus jiwaku.

Aku harus mengalihkan perhatiannya.

"Justin, kau mau kopi? Aku sedang membantu Bi—"

"Aku tidak mau

kopi,” potongnya dengan cepat dan singkat. Nadanya datar.

Aku memiringkan kepalaku.

"Jadi, kau mau apa? Sesuatu yang lain?"

"Hm," dehamnya. Dia menyilangkan

tangannya di dada, lalu berkata, "Aku ingin sesuatu yang hanya kau

yang bisa mengabulkannya."

Aku menyatukan alis. Hanya aku?

"Maksudmu apa, sih? Jangan

berbelit-belit!" kataku. Aku jadi pusing kalau disuruh menebak begitu.

Namun, tak memedulikan

pertanyaanku, dia malah berjalan melewatiku. Aku spontan menganga, lalu

berbalik. "Hei!! Kau mau apa, sih?! Justin!!"

Dia berjalan ke arah jendela kamar

yang gordennya terbuka, lalu berdiri membelakangiku di sana.

Tubuh tegapnya sungguh sempurna meskipun

hanya kulihat dari belakang. Bentuk tubuhnya tercetak sempurna di body fit

t-shirt-nya yang berwarna hitam. Dia memakai celana chino panjang

berwarna krem.

Dia tampak sangat memesona meskipun

hanya memakai pakaian biasa. Dia membuat pakaian yang biasa jadi tampak luar

biasa.

Aku terdiam. Sibuk mengagumi

sosoknya yang membelakangiku. Akan tetapi, aku ingat bahwa Justin belum

menjawab pertanyaanku.

"Justin?" panggilku.

Tak kusangka, dia mulai menoleh ke

belakang.

"Hm," dehamnya.

Sungguh, mataku melebar saat melihat

betapa bersinarnya wajahnya saat ini. Sinar matahari sore yang masuk melalui

jendela itu membuatnya terlihat semakin memesona.

Dengan gugup, aku pun mencoba untuk

berbicara, "K—Katakan padaku kau ingin minum apa. Umm…atau kau tak ingin

minum?"

Justin menghela napas. Akhirnya,

dia pun berbalik. Kulihat tangannya ada di saku celananya; dengan santai, ia

melangkah mendekatiku. Aroma tubuhnya yang maskulin itu tercium semakin jelas. Jantungku

berdegup kencang saat dia semakin dekat denganku. Aku otomatis menunduk ketika sadar

bahwa dia tengah menatapku dalam sembari mendekatiku. Tubuhku bisa

bergetar jika aku terus menatapnya.

Lama aku terdiam…dan kukira dia

hanya berdiri di depanku. Namun, aku salah.

Saat aku baru mau menatap wajahnya,

tiba-tiba…dia memelukku dengan lembut. Dia melingkarkan sebelah tangannya pada

pinggangku dan sebelah tangannya lagi mulai menyentuh daguku.

Di tangan kirinya, dia memakai

sebuah jam tangan berwarna hitam. Tangan itulah yang ia gunakan untuk menyentuh

daguku. Pipiku memerah tatkala dia mulai mengangkat wajahku. Matanya serasa berkabut.

Apa yang sedang ia lakukan? Aku gugup

sekali, nih! Sejak tadi, aku hanya mendengar suara detak jantungku saja, tak

mendengar apa-apa lagi.

Apakah jantung Justin juga berdegup

kencang sepertiku? Rasanya dia tenang-tenang saja...

Jempolnya mengusap daguku, lalu dia

mengembuskan napasnya samar.

"Apa kau sudah lupa dengan malam

pertama, Nona?" tanyanya lirih.

Mataku spontan membulat. Pipiku

merona. Kurasa, degup jantungku semakin menggila. Astaga...aku…

…aku belum siap. Aku belum siap

untuk itu. Demi Tuhan, aku belum siap.

"Jawab aku," ujarnya dingin. Tegas. Aku

semakin kaget. Dia biasanya tak mempermasalahkan itu, tetapi mengapa hari ini

tiba-tiba dia...

"Aku… Aku belum siap, Justin..."

Aku mengaku. Kupejamkan mataku. Aku pasti terdengar begitu aneh karena tidak siap

melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri.

Ketika dia bahkan menginginkannya

seperti ini…

Seharusnya aku bersyukur karena dia

memiliki ketertarikan seksual padaku, padahal selama ini kukira dia tak tertarik.

Soalnya, dia memang tak pernah mempermasalahkan hal ini.

Justin hanya diam, tetapi aku tahu

kalau matanya masih mengawasiku. Aku menggigit bibirku. Apa ia marah?

Namun, aku salah lagi.

Nyatanya, Justin mulai mendekatkan

wajahnya ke wajahku. Karena aku sedang menunduk, dia pun jadi ikut menunduk

demi mencari wajahku.

"Aku tak yakin kalau

aku bisa menunggu lebih lama dari ini, Mrs. Alexander," bisiknya.

Pipiku merona. Aku malu sekali. Ya Tuhan, tolong jauhkan makhluk yang nyaris

sempurna ini dariku…

Aku terlalu malu untuk mengangkat

wajahku, tetapi dia tetap menempelkan wajahnya dengan wajahku. Setelah itu, aku

merasa ada sesuatu yang lembut dan basah mulai mengecup bibirku. Aku spontan melebarkan

mata, tetapi tiba-tiba dia semakin merapat. Tubuhnya yang kekar itu mulai

memelukku. Sebelah tangannya bersandar di pinggangku, sementara sebelahnya lagi

memegang bagian belakang kepalaku. Pelukannya terasa begitu hangat dan nyaman,

membuatku merasa dilindungi.

Bibirnya melumat bibirku; dia tidak

menciumku dengan liar. Ciumannya sangat lembut. Tangannya kini menjalar hingga

ke bagian belakang pinggulku; dia mengalungkan tangannya di sana dan menarikku agar

lebih mendekat.

Aku mencoba menggerakkan tanganku,

lalu kupegang lengan Justin yang sedang memelukku. Mengenggamnya takut-takut

ketika Justin memperdalam ciumannya.

"Uncle Jus—tin? Sedang apa…?"

Aku spontan membuka mata; kujauhkan

bibir Justin yang menempel di bibirku.

Justin sedikit mengernyitkan

dahinya, sementara aku langsung menoleh ke belakang tanpa memedulikan Justin. Namun,

tangan Justin masih melingkar di tubuhku.

Mataku membelalak ketika melihat

ada Evan berdiri di pintu kamar; dia menganga melihat kami berdua. Kini,

agaknya Justin sudah sadar kalau aku tengah melihat sesuatu, jadi Justin

mulai melepaskan pelukannya pelan-pelan.

Aku meneguk ludah.

"Ada apa, Roger?" tanya

Justin. Cara bicaranya seperti anak-anak; dia biasa berbicara dengan baby

talk kepada Evan. Justin menyentuh punggungku sebentar—mengisyaratkan bahwa

dia akan menghampiri Evan—lalu dia pun mendekati Evan. Karena agak shock,

tubuhku pun terus mematung. Aku menganga.

Sebentar…

Evan—Evan melihat kami!!!!

Bagaimana ini?! Ini bisa memberikan dampak yang buruk bagi Evan nantinya!

"Uncle sedang apa? Tadi, Mama panggil Kak

Vio. Mama minta tolong Kak Vio buat potong daging," kata Evan. Dia cemberut;

disilangkannya tangannya di depan dada, pertanda bahwa dia marah pada kami. Um...atau

mungkin…hanya padaku. Kulihat Justin mulai berjongkok di depannya.

"Kak Violette memeluk Uncle sangat

erat tadi." Justin menjawab Evan sambil tersenyum miring. Mataku membulat.

Justin pun melanjutkan, "Kak Violette tak mau ditinggal."

Sial, apa maksudnya itu?! Aku

tak pernah bilang begitu!

"Justin!!" teriakku tak

terima, tetapi Justin tak menghiraukanku. Dia malah menggendong Evan dan mereka

berdua kini menghadap ke arahku.

Evan tersenyum jail padaku. "Hayoooo...

Kak Violette tadi mau ngapa-ngapain, yaa, sama Uncle Justin? Jangan-jangan...

Uhuk-uhuk..."

Astaga, dari mana dia mempelajari

semua itu? Evan, ya ampun! Siapa yang mengajarkannya?!

Aku berteriak, "Evan! Bukan

begi—"

Evan tertawa geli. Dia terus

mengejekku hingga Justin tertawa karenanya.

Karena malu sekaligus kesal, aku

pun berlari ke luar. Dengan cepat, aku pergi ke dapur, lalu langsung membantu

Bibi Locardo. Aku berpura-pura seolah-olah tak terjadi apa-apa, tetapi agaknya Bibi

Locardo tertawa kecil saat melihatku.

Apakah suara Evan tadi kedengaran

sampai ke dapur? Oh, Tuhan!!! Aku malu sekali!! []

No comments:

Post a Comment